Zurück zur

Startseite

Optologie

Versuche zur

Farbenstereopsis

und eine

daraus entwickelte Theorie

Hans W. Riedl,

Staatl. gepr. Augenoptiker, WVAO

Hersbruck, Dezember

2003

|

Schlüsselwörter / keywords |

|

|

Achse |

axis |

|

Aperturblende |

aperture stop |

|

Auge, abweichendes |

deviating eye |

|

Auge, führendes |

leading eye |

|

Auge, schematisches |

schematic eye |

|

Empfindung |

sensation |

|

Farbenfehler |

chromatic aberrations, CA |

|

Farbenlängsfehler |

longitudinal CA |

|

Farbenquerfehler |

transverse CA |

|

Farbenstereopsis |

chromostereopsis |

|

Fixationsdisparation, FD |

fixationdisparity |

|

Fixierlinie |

visual axis |

|

Foveolamitte |

foveola centre |

|

Gesichtslinie |

line of vision |

|

Hauptstrahl |

chief ray |

|

Mikrobewegung |

micromovement |

|

Netzhautgrube |

fovea |

|

Reizverarbeitung |

stimulus processing |

|

Sehachse |

line of vision |

|

Sehen, mesopisches |

mesopic vision |

|

Sehen, photopisches |

photopic vision |

|

Stiles-Crawford-Effekt |

directional effect |

|

Strahlenkegel |

cone of rays |

|

Tiefenwahrnehmung |

depth perception |

|

Visierlinie, reale |

verifiable line of sight |

|

Winkel Gamma |

angle gamma |

|

Winkel Kappa |

angle kappa |

|

Winkelfehlsichtigkeit |

associated heterophoria |

|

Zapfen (Farbrezeptor) |

Cone |

Zusammenfassung

Das

Phänomen Farbenstereopsis wird unter dem Gesichtspunkt

Stiles-Crawford-Effekt

(SCE) untersucht. Versuche des Autors lassen auf zwei verschiedene

Ursachen von

binokular räumlicher Wahrnehmung verschiedenfarbiger benachbarter

ebener

Objekte schließen: Im photopischen Sehen:

Farbzerlegung

polychromen Lichtes durch das optische System bei Fixationsdisparation

Im

mesopischen Sehen:

Horizontal versetzte Empfindungsmaxima

unterschiedlicher Zapfentypen verursachen querdisparate Bildlagen

für die

jeweils von ihnen absorbierten Farben Mit dem Nachweis der

Wirksamkeit der Empfindungsmaxima als Zentren virtueller (sensorischer)

Aperturblenden erfährt der Stiles-Crawford-Effekt im Ganzen eine

unübersehbare

optometrische Gewichtung.

Rückblick

Seit Prof.

Donders an einer gemusterten

Tapete die aufregende Beobachtung machte, das Netz gelber Streifen

plötzlich

deutlich vor dem blau-schwarzen Hintergrund stehen zu sehen (Abb.1),

sein

Assistent Einthoven im Jahr 1885 das Phänomen untersuchte

und sein

Ergebnis veröffentlichte, erklärt man den Begriff

Farbenstereopsis, ungenau mit

Farbenstereoskopie bezeichnet, als ein unter bestimmten Voraussetzungen

im

Binokularsehen zustande kommendes Resultat der chromatischen Aberration

(Farbenfehler) des Auges

Abbildung 1:

An einer Tapete mit einem Netz gelber

Streifen auf

blau-schwarzem Grund hatte Donders das aufregende Erlebnis

der

Farbenstereopsis

Einthoven führte die Wahrnehmung

auf den Farbenfehler des Auges und auf die Annahme zurück, die

„optische Achse“

des Auges durchstoße die Netzhaut nicht am Ort der Netzhautgrube,

sondern in

einem mehr oder weniger großen Abstand daneben. Für Einthoven

war die

vermeintliche Dezentration maßgebliche Voraussetzung für die

Wahrnehmung von

Farbenstereopsis!

Gammawinkel

Der Begriff

„Farbenstereoskopie“ taucht seitdem

immer wieder in der Fachliteratur auf, wenn es darum geht, auf

Auswirkungen des

Farbenfehlers der Augen hinzuweisen. Auch der Autor des vorliegenden

Artikels

versuchte sich vor längerer Zeit schon einmal an diesem Thema [1].

Auf der

Suche nach einer Bestätigung für den dem Gammawinkel zugrunde

gelegten

angeblichen Versatz der Foveolamitte gegenüber dem hinteren

Augenpol, wurde er

auf einen Fachartikel von Dr. Reiner [2] verwiesen, der die

Untersuchungen von Einthoven aufgreift und in Beziehung zum

Rot/Grün

-Test setzt. Reiner bringt – ebenso wie vor ihm auch Tscherning

[3] – die versetzte Netzhautgrube des Auges mit dem Winkel Gamma in

Verbindung.

Gängige Auslegung

Nichtsdestoweniger

dient das Argument

„Farbenstereopsis“ immer wieder als Hinweis auf eine vermutete

Versetzung der

Foveolamitte gegenüber dem hinteren Augenpol [4]. Der Winkel

zwischen

Fixierlinie und optischer Achse wird Winkel Gamma genannt. Laut

Wörterbuch der

Optometrie, also noch aktuelle Fachliteratur, wird der Winkel positiv

gerechnet, wenn der hintere Augenpol gegenüber der Foveolamitte

nasal versetzt

ist, und sinngemäß negativ, wenn der Pol gegenüber der

Foveolamitte temporal

versetzt ist (Frage: Wird der Winkel bildseitig vom Knotenpunkt K' aus

gemessen

und gibt den Abstand zwischen hinterem Augenpol und Foveola an, oder

wird er

objektseitig zwischen Fixierlinie und optischer Achse ausgehend von der

Mitte

der Eintrittspupille gemessen, wie es DIN 5340 definiert?). Die

angeblich

möglichen Versetzungen des hinteren Augenpols gegenüber der

Foveola reichen von

2,5 mm nasal bis 1 mm temporal, in angularem Maß für

den Winkel Gamma soll

dies Werten von +8 Grad bis –3 Grad entsprechen [5].

Achtung! Abweichend von DIN 5340 definiert

der Autor reale Visierlinie und Gesichtslinie als Geraden durch die

Mitte der

Foveola (siehe Abb. 8). Der Gammawinkel ist im photopischen Sehen das

Maß

zwischen physiologischer Augenachse und realer Visierlinie, der Winkel

Kappa im

mesopischen Sehen das Maß zwischen physiologischer Augenachse und

Sehachse

(Gesichtslinie).

Reiner vermittelt in seinem

Artikel - vermutlich unabsichtlich - den Anschein, dass positiver und

negativer

Winkel Gamma etwa gleich häufig auftreten. Einthovens

dreißig

Versuchspersonen hatten nämlich je zur Hälfte

farbenstereoskopische

Wahrnehmungen, die bei seiner Argumentation entweder dem positiven (Rot

vor

Grün) oder dem negativen Gammawinkel (Grün vor Rot)

zugeordnet werden müssten.

Allein schon eine derartige Häufigkeitsverteilung positiver und

negativer

Gammawinkel lässt doch gewisse Zweifel aufkommen!

Abbildung

2: Beispiel einer zur Wahrnehmung von Farbenstereopsis geeigneten

rot/grünen

Testfigur auf weißem Grund

Abbildung

3: Die gleiche Testfigur Rot/Grün auf schwarzem Untergrund

Abbildung

4: Versuche am Monitor eines PC. Bei für Tagessehen

Umkehrung der

Stereopsis

Ganz und gar

verworren wird die Lage, wenn – wie es

Schober beschreibt und auch anhand der Abbildungen 2 und 3 oder

bei

Experimenten am PC (Abb. 4) vom einen oder anderen Leser (es kann

naturgemäß

nicht bei allen klappen!) im Eigenversuch bestätigt werden wird –

beim Wechsel

der Hintergrundfarbe von Schwarz bzw. monochrom auf Weiß die

räumliche

Wahrnehmung auch noch ins Gegenteil umschlägt. Diese Situation

lässt sich nun

keinesfalls mehr in eine verständliche Beziehung zum Gammawinkel

bringen!

Der Autor beendete

seinen damaligen Aufsatz damit,

seine Arbeit als noch nicht abgeschlossen zu betrachten, Schobers

Erklärung (siehe Kasten) könne seiner Meinung nach aber

möglicherweise den

Schlüssel zur Auflösung der Frage beinhalten, da diese

Erklärung ausdrücklich

auf die Bedeutung der Hintergrundfarbe eingehe:

Prof. Schober führt die

Umkehrung der räumlichen Wahrnehmung darauf zurück, dass das

Wesen der

Farbenstereoskopie eine relative Wahrnehmung sei [6], die als Wettstreit

zwischen der Wirkung des Objektes und seines Hintergrundes aufgefasst

werden

könne.

(nach

Schober)

So sehr den Autor

zunächst noch

Zweifel an Schobers sibyllinischer Deutung verunsicherten, so

sicher

glaubt er heute sein zu können, dass sich dahinter die Lösung

verbergen müsse:

Weißer Hintergrund

enthält alle

Farben

► Empfindung

chromatischer Aberration

(Farbenquerfehler) ist möglich

Schwarzer oder

monochromer

Hintergrund

► Empfindung

chromatischer Aberration ist nicht

möglich; der „Wettstreit entfällt“ ...

Strahlenbegrenzung

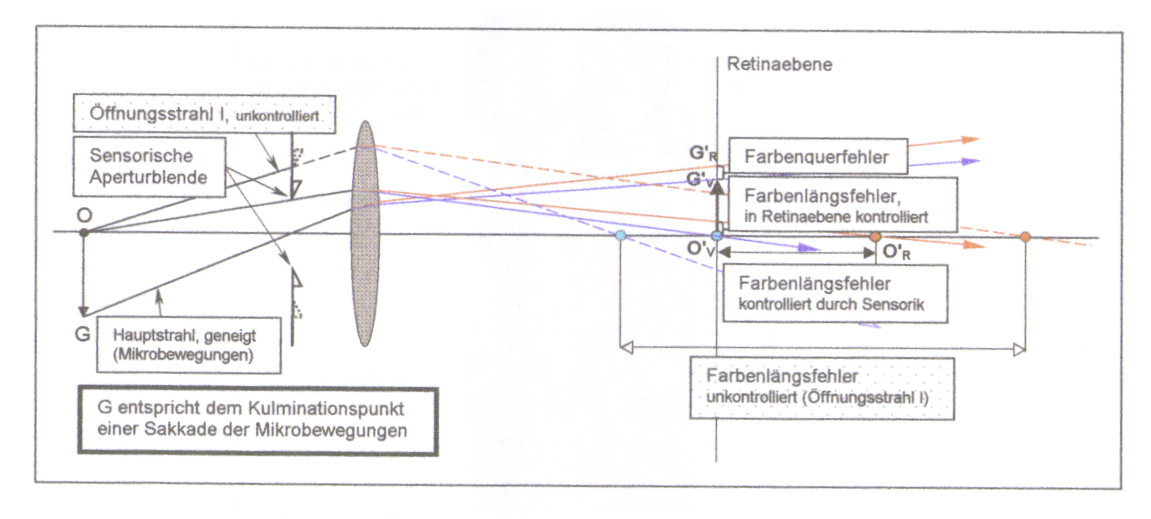

Abbildung

5: Der Effekt der sensorischen Aperturblende (Begrenzung des

Strahlenbündels)

beruht auf Kontrolle des Farbenlängsfehlers O'R O'V

in

der Foveola nach Maßgabe des bei den Mikrobewegungen

registrierten

Farbenquerfehlers G'R G'V; die Darstellung

einer

„körperlichen Aperturblende“ ist symbolisch für die

Auswirkung der

Fehlerkontrolle zu verstehen.

Man

fragt sich natürlich, wozu das Ganze? Die Antwort liegt wohl in

der

geheimnisvollen Eigenart der Strahlenbegrenzung des visuellen Systems

begründet! Um das Gehirn nicht mit unbrauchbaren Informationen

durch jede Art

von Abbildungsfehlern zu überfluten, muss der Strahlenkegel, der

zur Information

über zentrale Abbildung genutzt wird, begrenzt werden. Da an einer

wirksamen

Einschränkung des Strahlenbündels keine körperliche

Aperturblende beteiligt

sein kann [7], kommt nur eine sensorische Selektion der

Öffnungsstrahlen

infrage. Dass im Sehprozess so eine Art Selektion stattfinden muss,

lässt sich

ohne Zweifel am Stiles-Crawford-Effekt (SCE) mit der verminderten

Effizienz

peripher in die Eintrittspupille einfallender Fixierstrahlenbündel

nachweisen!

Legt

man nun der Überlegung die Untersuchungen von Stiles [8]

zugrunde, so

bekommt Schobers „Wettstreit“ in Bezug auf Farbenstereopsis und

Hintergrundfarbe – in einer völlig neuen, jedoch mit dem SCE

nachvollziehbaren

Betrachtungsweise – ein ganz anderes Gewicht. Der Wettstreit beschreibt

die

Schwelle, die das retinale Umschalten von einer in eine andere

Selektionsform

veranlasst. Offenbar liegt sie in der fovealen Fähigkeit,

Farbenfehler

empfinden und auswerten zu können.

Im

Tagessehen befähigt weißer Hintergrund die Fovea, Dispersion

zu empfinden und

zu bewerten. Der einzig denkbare sensorisch nutzbare Abbildungsfehler

ist der

Farbenfehler: Der durch Neigung des Hauptstrahls bei den

Mikrobewegungen

entstehende oszillierende Farbenquerfehler stellt das Maß des

Unabwendbaren

dar. Hat die Foveola also die Möglichkeit, durch sensorische

Kontrolle des

Farbenlängsfehlers den Strahlenkegel auf dieses unvermeidliche

Maß an zu

empfindender Dispersion zu begrenzen (Abb.5), so reduziert sie damit

effektiv

alle anderen Abbildungsfehler. Der bei den Mikrobewegungen registrierte

Farbenquerfehler scheint die maßgebliche Größe zu

sein, den die Sensorik der

Foveola – weil unabwendbar – zu tolerieren bereit ist. Die Empfindung

des

Farbenfehlers hat also für die Qualität des photopischen

Sehens geradezu

elementare Bedeutung!

Anders bei

schwarzem oder monochromem Hintergrund:

Bei den Mikrobewegungen ist der Farbenquerfehler nicht zu registrieren.

Die

Foveola hätte keine Chance, Abbildungsfehler auf ein für das

Gehirn erträgliches

Maß zu reduzieren. Die Retina muss auf eine andere Art der

Reizverarbeitung

umstellen, die über eine eigene Strahlenbegrenzung verfügt:

die

Hohlleiterfunktion der Photorezeptoren. Mechanismen der Hohlleiter

bewirken

eine Strahlenbegrenzung, die dem Effekt einer sensorischen

Aperturblende zwar

ähnelt, jedoch mit dem Unterschied, dass jeder Rezeptortyp

über ein eigenes

Strahlenbündel nur des Spektralbereichs, für den er bevorzugt

sensibilisiert

ist, verfügt. Die Vermutung liegt nahe, dass diese retinale

Funktion im

Dämmerungssehen (mesopisch) aktiv ist.

Stiles’ und Crawfords

Untersuchungen

Sieht man sich die

Untersuchungen von Stiles

und Crawford im weißen Licht und die von Stiles

im monochromen

Licht – in Schritten verteilt über den Bereich von 440nm bis 720nm

– bei der

Versuchsperson W.S.S. genauer an (Abb.6), so ergibt sich neben dem

Empfindungsmaximum für weißes Licht eine eindeutige

Zuordnung von Wellenlängen

zu Absorptionsbereichen der Farbrezeptoren. Jeder Photorezeptortyp (S,

M, L)

verfügt über ein eigenes Empfindungsmaximum. Entsprechend der

Ausrichtung

(Orientierung) der Rezeptoren haben diese Empfindungsmaxima

verschiedene

Positionen an der ersten brechenden Fläche des Auges.

Abbildung 6:

SC-Empfindungsmaxima

auf der horizontalen Traverse durch die Mitte der Eintrittspupille der

Versuchsperson

W.S.S. (L) nach Angaben von W.S.Stiles und B.H.Crawford (1932) zu

Effizienzmessungen im weißen Licht, bzw. W.S.Stiles zu

Effizienzmessungen in monochromem

Licht (1937), und Zuordnung zu bevorzugten Absorptionsbereichen der

Photorezeptoren.

*S = short wavelength;*M

= middle wavelength; *L = long wavelength;**

(-) = nasal; (+) = temporal.

Die Versuchsperson Stiles

dient mangels

weiterer Messergebnisse an anderen Probanden –

über entsprechende Frequenzbereiche – als

vorläufigeinziges Anschauungsobjekt. Da außer dieser Tabelle

keine weiteren

Messungen über vergleichbar ausgedehnte Spektralbereiche

vorliegen, muss auch

über ungeklärte Differenzen in der zweiten Stelle hinter dem

Komma

hinweggesehen werden.

Zur Verdeutlichung hat

der Autor

die Empfindungsmaxima Stiles’ (Stiles verwendet ein

Messbündel mit

Durchmesser 1,0 Millimeter in Ebene der Eintrittspupille) in die

Eintrittspupille des untersuchten Auges (W.S.S.) von 8 Millimeter

Durchmesser

eingezeichnet (Abb.7). Es wird unterstellt, dass die Positionen in

beiden Augen

symmetrisch vorzufinden sind.

Abbildung 7: Position des

Empfindungsmaximums für weißes Licht (-0,2mm) und die

Orientierung foveolärer

Photorezeptoren (S +0,49; M +0,32; LI+0,57; LII+0,67)

in

der Eintrittspupille des linken Auges der Versuchsperson W.S.S.; Stiles

verwendete für seine Effizienzmessungen einen

Bündeldurchmesser von 1,0

Millimeter in Ebene der Eintrittspupille.

Bezugsblickrichtung

und Richtungswert

1.

Im

photopischen Sehen bei weißem Hintergrund ist

für die Abbildung im Auge die sensorische Aperturblende für

weißes Licht, die

sich an der Position des Empfindungsmaximums für weißes

Licht orientiert,

maßgebend. Bei zentraler Fixation hat die Mitte der Foveoladen

Richtungswert

Geradeaus. Die Bezugsblickrichtung ist durch das Empfindungsmaximum –

identisch

mit dem ophthalmometrischen Pol – festgelegt (Abb.7).

2.

Im

mesopischen Sehen ist die Hohlleiterfunktion

aktiviert. An der Ausrichtung der Photorezeptoren orientiert sich die

Position

des jeweiligen Empfindungsmaximums. Da wegen unterschiedlich

positionierter

Empfindungsmaxima jeweils nur ein Typ zentraler Photorezeptoren (L oder

M) den

Richtungswert Geradeaus haben kann, übernimmt dieser im

mesopischen Sehen die

Führung (Sehachse).Sein Empfindungsmaximum legt die

Bezugsblickrichtung

(Nullrichtung) fest.

Während

im monokularen photopischen Sehen die Mitte der Foveola den

Richtungswert

Geradeaus hat, trifft diese Aussage im mesopischen Sehen nur für

den

Rezeptortyp der Foveola zu, der die Führung bei der Fixation

wahrnimmt.

Der

Überlegung des Autors zu Abbildung 8 wurde zugrunde gelegt, dass

der M-Rezeptor

die Führung innehabe (Grün wird fixiert). Der zentrale

Hauptstrahl geht durch

die Mitte der Aperturblende (Empfindungsmaximum) des führenden

Rezeptors. Für

Bildkonstruktionen sind auf diesem Hauptstrahl die Knotenpunkte KM

und

K'M (vereinfacht KM) anzusetzen. Rezeptortypen

mit davon

abweichender Orientierung haben von der Nullrichtung verschiedene

Richtungswerte. Ihre Empfindungsmaxima/Aperturblenden erzeugen

Abbildungen, die

auf den Retinae versetzt (disparat) liegen. Objekte mit binokular

querdisparaten Bildorten innerhalb der Panumareale werden

räumlich

wahrgenommen.

Abbildung 8:

Horizontaler Schnitt durch das linke

Auge des Probanden W.S.S.;

Positionen der

Empfindungsmaxima an der Hornhautvorderfläche; schematische

Darstellung

der Bildentstehung bei zentraler Fixation im photopischen Sehen

und im mesopischen Sehen.

Darstellung von Winkel Gamma und Winkel KappaM [riedl]

Zentrale Fixation

Im

monokularen photopischen Sehen werden sowohl das rote als auch

das grüne

Testobjekt zentral abgebildet. Fixiert das Auge den grünen

Testteil, entsteht

das rote Bild bedingt durch den Farbenlängsfehler „hinter“ der

Netzhaut, wird

unscharf und größer wahrgenommen. Durch Akkommodation wird

das rote Bild auf

die Netzhaut geholt. Es mag oder wird sein, dass durch die

Akkommodation die

Wahrnehmung „Näher“ signalisiert wird, auch kann die

Größe des Bildes einen

solchen Eindruck hervorrufen.

Im

Binokularsehen soll nach Angabe mancher Autoren im geführten Auge

das Bild mit

der längeren Schnittweite – durch Konvergenz bedingt – temporal

von der

Foveolamitte abgebildet werden. Temporal querdisparate Abbildung

führt zur

Wahrnehmung „Näher“. Dieser mögliche Vorgang sei der Ordnung

wegen erwähnt. Er

ist zwar gedanklich nachvollziehbar, konnte aber bei den Versuchen des

Verfassers (ebenso wenig wie der durch Akkommodation und

Größe verursachte

Effekt) nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachgewiesen werden

(Abb.8,

unterer Kasten zu „a“).

Fixationsdisparation

Eindeutig werden

die Angaben der Versuchspersonen,

wenn Eso-Fixationsdisparation ins Spiel kommt. Eso-FD führt im

abweichenden

Auge zu nasaler Verlagerung der Farbzerstreuung. Bei Fixation von Rot

(Grün)

liegt im führenden Auge das zugehörige Bild (zusammen mit dem

grünen) in der

Foveolamitte. Im abweichenden Auge liegen beide Bildorte nasal von der

„Mitte“,

jedoch Rot weniger dezentriert als Grün. Binokular liegt somit

temporale

Bildlage von Rot vor. Es wird die Wahrnehmung Rot näher

vermittelt. Während die

Experimente mit Winkelrechtsichtigkeit, also mit bizentraler Fixation,

noch

Unsicherheiten zeigten, war die geschilderte Farbenstereopsis bei

Vorliegen

einer Eso-Fixationsdisparation ganz klar nachweisbar (Abb.9).

Schobers „Wettstreit“ mit der

Aussage, weißer Hintergrund reflektiere alle Farben, schwarzer

jedoch keine

[6], ist nun so zu deuten, dass nur die Empfindung eines polychromen

Spektrums

die Foveola in die Lage versetzt, Öffnungsstrahlen des

Strahlenkegels nach

bestimmten Kriterien des Farbenfehlers zu selektieren. Schwarzer und

monochromer Hintergrund verhindern jedoch die Empfindung von

Dispersion. Die

beschriebene Selektion nach Kriterien der spektralen Zerlegung

polychromen

Lichtes kann also nicht erfolgen. Für das Auge tritt dieselbe

Situation wie

beim Übergang zum Dämmerungssehen (mesopisch) ein: Die

Hohlleiterfunktion der

Farbrezeptoren wird aktiviert.

Abbildung 9:

Farbenstereopsis im photopischen Sehen

bei Esofixationsdisparation (schematisch); abweichendes linkes Auge

beim

Anblicken des roten Testteils. Eso-FD verlagert im abweichenden Auge

das Bild

nasal der Foveolamitte; optisches Zentrum der Hornhautvorderfläche

ist der

ophthalmometrische Pol (die sensorische Aperturblende für

weißes Licht ergibt

sich aus dem von der Retina selektierten Strahlenkegel); polychromes

Licht wird

in seine monochromen Bestandteile zerlegt (Dispersion), Rot wird

weniger

abgelenkt als Grün und liegt somit temporal,► Wahrnehmung: Rot

näher.

Es ergibt sich

somit ein ganz neuer Aspekt für die

Ursache von Farbenstereopsis. Im photopischen Sehen ist zweifellos der

Farbenquerfehler des Auges für die Farbenstereopsis

verantwortlich. Verstärkt

werden kann die Wahrnehmung Rot vor Grün (Blau) durch

Eso-Fixationsdisparation.

Die Umkehrung der Tiefenwahrnehmung vor schwarzem Hintergrund

hat jedoch

mit dem Farbenfehler nichts zu tun. Sie ist im mesopischen Sehen eine

Folge der

Hohlleiterfunktion der Zapfen. Unterschiedliche Orientierung der

Photorezeptoren hat unterschiedlich gelagerte Empfindungsmaxima und

unterschiedliche Richtungswahrnehmung für Farben des

zugehörigen

Absorptionsbereichs zur Folge.

Am Beispiel der

Versuchsperson W.S.S. (Stiles) wird

dargestellt, dass bei Empfindung von chromatischer Aberration

(photopisches

Sehen mit weißem Licht) der ophthalmometrische Pol der Hornhaut

als optisches

Zentrum wirkt. Weißes Licht, das geneigt zur realen Visierlinie

auf die

Hornhautvorderfläche trifft, wird zerstreut. Liegen Umstände

vor, die im

geführten Auge zu einer nasal von der Mitte der Foveola

entstehenden Abbildung

führen (Eso-FD), so wird die Dispersion verlagert. Da Grün

stärker abgelenkt

wird als Rot, entsteht das grüne Bild nasal von Rot. Somit liegt

im

Binokularsehen Rot temporal von Grün und führt zur

Wahrnehmung Rot näher.

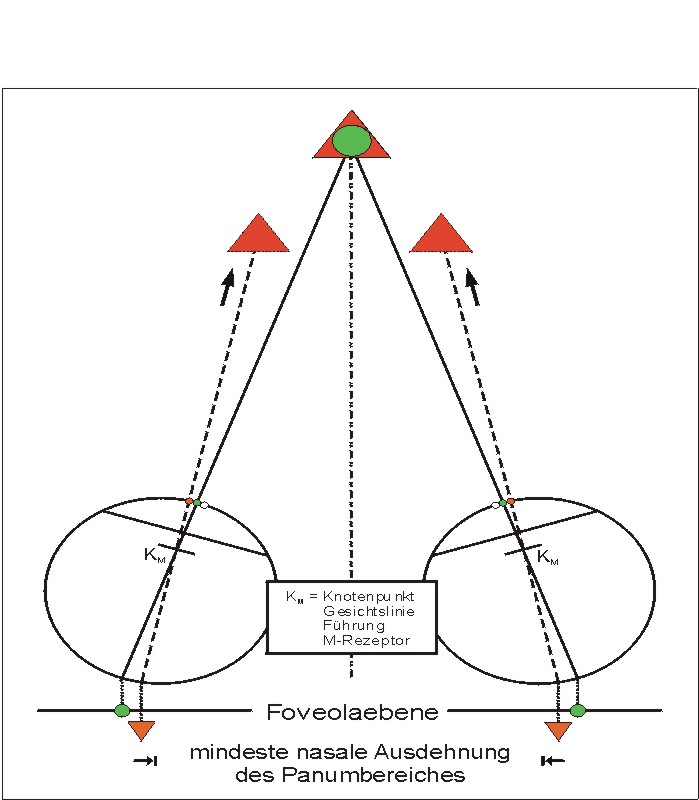

Abbildung

10: Farbenstereopsis im mesopischen Sehen bei Aktivierung der

Hohlleiterfunktion von Photorezeptoren; horizontal versetzte Positionen

der

Empfindungsmaxima der Photorezeptoren führen zu querdisparater

Lage der im

jeweiligen Absorptionsbereich erzeugten Bilder; das Beispiel W.S.S.

zeigt, dass

bei Fixation des grünen Testteils Rot binokular nasal von

Grün abgebildet wird

► Wahrnehmung Rot weiter. Mindestausdehnung des Panumbereiches zur

Wahrnehmung von Farbenstereopsis.

Am Beispiel W.S.S.

wird auch deutlich, dass er

vermutlich zu den Personen gehört haben dürfte, die bei

Aktivierung der

Hohlleiterfunktion, also vor schwarzem Hintergrund, eine deutlich

ausgeprägtere

Farbenstereopsis gehabt haben werden als vor weißem Hintergrund.

Da Donders

sein Schlüsselerlebnis an einer Tapete mit einem Netz gelber

Streifen auf

blau-schwarzem Untergrund hatte, ist davon auszugehen, dass nicht die

von

seinem Assistenten Einthoven gemutmaßte chromatische

Aberration bei

„Abweichung der optischen Achse“ von der Netzhautgrube Ursache seiner

Farbenstereopsis war, sondern – weil dieser Sehvorgang sich im

mesopischen

Sehen abspielte – wahrscheinlich ein nasal vom Empfindungsmaximum des

Blaurezeptors (S) gelagertes Empfindungsmaximum des L-Rezeptors vorlag.

Der

Autor muss sich damit von seiner vor zehn Jahren geäußerten

Vermutung

distanzieren, Donders müsse eine hochgradige

Eso-Fixationsdisparation gehabt

haben. Aus der vorliegenden Betrachtung (SCE) ergibt sich nämlich

eine ganz

andere Interpretation. Und im Nachhinein ist auch die Erklärung

„chromatische

Aberration bei Fehlzentrierung des Auges“ für die von Einthoven

untersuchten Fälle mit einem dicken Fragezeichen zu versehen, weil

Donders’

Erlebnis eindeutig dem mesopischen Sehen zuzuordnen ist, bei dem ganz

sicher

die Hohlleiterfunktion aktiviert war.

Einthovens Probanden

Ebenso sicher, wie Donders’

Beobachtung dem

mesopischen Sehen zuzuordnen ist, ist auch anzunehmen, dass Einthoven

seine Experimente vor schwarzem Hintergrund durchführte. Die

Verteilung von je

50 Prozent seiner dreißig Versuchspersonen, die Rot vor Blau

(Grün) bzw. Blau

(Grün) vor Rot wahrnahmen, kann folglich weder dem Farbenfehler

noch dem

Gammawinkel zugerechnet werden, sondern ist allein einer

unterschiedlichen

Ausrichtung (Orientierung) der Farbrezeptoren zuzuschreiben. Dass dem

so ist,

konnte allerdings Einthoven noch nicht ahnen, da Erkenntnisse

des Stiles-Crawford-Effektes,

mit deren Hilfe erstmalig die Zuordnung zum mesopischen Sehen –

statt

des vermeintlichen photopischen Sehens – und die Beziehung zu den

Empfindungsmaxima monochromen Lichtes auf funktionsbezogener Basis ermöglicht

worden wäre, erst ein halbes Jahrhundert später datieren.

Schlussfolgerung

Die vorliegenden

Überlegungen lassen die

Farbenstereopsis nicht nur in einem anderen Licht erscheinen, weil sie

den

Zusammenhang mit Gammawinkel und die angeblich mögliche

wechselseitige

Versetzung der Netzhautgrube gegenüber dem hinteren Augenpol der

Gattung

„ungewisse Hilfskonstruktionen“ zuordnen. Die Darlegungen

begründen auch, warum

Farbenstereopsis von verschiedenen Versuchspersonen nicht nur

verschieden,

sondern beim Wechsel der retinalen Verarbeitung vom photopischen zum

mesopischen

Sehen von ein und

derselben Versuchsperson auch

gegensätzlich wahrgenommen werden kann.

Farbenstereopsis

weist somit die Existenz einer sensorischen

Aperturblende für weißes Licht einerseits und die

Wirksamkeit verschiedener

Aperturblenden für einzelne Rezeptortypen andererseits nach. Die

laterale

Position der Aperturblende(n) drückt sich in der jeweiligen Lage

der

Empfindungsmaxima des Stiles-Crawford-Effektes aus.

Abbildung 11:

Mögliche Position der

SC-Empfindungsmaxima, die im mesopischen Sehen die Tiefenwahrnehmung

Rot vor

Grün (Blau) erzeugen würde; diese oder ähnliche

Konstellation kann bei 50

Prozent der Versuchspersonen Einthovens vorgelegen haben, die (auf

schwarzem

Grund?) Rot vor Blau (Grün) wahrnahmen; als Bündeldurchmesser

in Ebene der

Hornhautvorderfläche wird 1,3mm angenommen.

Mit dem Nachweis der

optischen Wirksamkeit der Empfindungsmaxima von Photorezeptoren als

alternative

Ursache von Farbenstereopsis ist belegt, dass dem

Stiles-Crawford-Effekt in

Bezug auf Position – und Ausdehnung – zentral abbildender

Strahlenbündel eine

gewichtige optometrische Bedeutung gleichermaßen für das

photopische

(Schwelle!) und das mesopische Sehen zukommt!

Literaturverzeichnis

[2]

Dr.

J. Reiner: Farbenstereoskopie, SOZ 7/55, S. 189 bis 192

[3] Duke-Elder:

System of Ophthalmology, Ophthalmic Optics and Refraction, Henry

Kimpton

London, 1970, S. 170

[4] Dr.

Jutta Eckenfels:

Die geometrische und die wahrgenommene Bildgröße im

visuellen Prozess, Teil IX,

DOZ 3/2001, S. 28

[5] Helmut

Goersch:

Wörterbuch der Optometrie, Verlag Bode Pforzheim 2001

[6] Schober:

Das Sehen,

Band 2, Fachbuchverlag Leipzig, 1958, S. 373

[7] Hans

W. Riedl: Pupille

– Aperturblende des Auges?, Der Augenoptiker 5/97, S. 119 bis 123

[8] W.

S. Stiles: The luminous efficiency of monochromatic rays entering the

eye pupil

at different points and a new colour effect, Royal Society of London,

123-B

(1937), S. 90 bis 118

Anschrift des Autors:

Hans W. Riedl

Am Steinberg 28

91217 Hersbruck

eMail: hansw.riedl@t-online.de